I. Общие положения.

1.1. Настоящие Положение регулирует деятельность клубных формирований, осуществляющих свою деятельность в Государственном бюджетном учреждении культуры города Севастополя «Культурно-информационный центр» (далее Учреждение).

Настоящее положение разработано на основе:

— конституции Российской Федерации;

— Закона Российской Федерации «Об образовании»;

— Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;

— Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №233;

— Устава ГБУК «КИЦ».

1.2. Настоящее Положение утверждается заместителем директора (исполнительный директор) и является нормативным локальным актом, регламентирующим деятельность учреждения.

1.3. К клубным формированиям относятся кружки, коллективы и студии любительского художественного и технического творчества, любительские объединения и клубы по интересам, народные университеты и их факультеты, школы и курсы прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма, а также другие клубные формирования творческого, просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного направления, соответствующего основным принципам и видам деятельности учреждения.

В клубных формированиях могут участвовать граждане России от 3 до 80 лет. Отказ о зачислении в бюджетный коллектив может быть только по причине отсутствия свободных мест в бюджетном коллективе. Количество бюджетных мест регламентируется количеством штатных единиц.

Приоритетным правом зачисления в бюджетные коллективы пользуются следующие категории граждан:

— дети матерей- одиночек;

— дети-инвалиды;

— дети сотрудников Центра;

— студенты.

1.4. Клубные формирования могут осуществлять свою деятельность:

за счёт бюджетного финансирования учреждения;

по принципу частичной самоокупаемости с использованием средств учреждения, а также за счёт средств, полученных от собственной деятельности;

по принципу полной самоокупаемости с использованием средств, полученных от собственной деятельности и иных средств.

1.5. Клубные формирования, действующие на бесплатной основе, также как и другие услуги, населению, создаются на базе ГБУК «КИЦ».

II. Порядок приема в клубные формирования.

2.1. Желающие зачисляются в клубные формирования ГБУК «КИЦ» после ознакомления с настоящими Правилами.

Дети зачисляются в клубные формирования на основании заявления родителей о приеме ребенка. Взрослые зачисляются в клубные формирования после личного заявления, написанного по утвержденной форме. Подписывая заявление, участник либо родитель (другой законный представитель ребенка) обязуется соблюдать настоящие Правила.

2.2. При поступлении в клубные формирования необходимо пройти прослушивание, собеседование, просмотр.

2.3. Список участников коллектива утверждается руководителем данного коллектива.

2.4. Занятия в клубных формированиях проводятся согласно расписанию, утвержденному художественным руководителем, который оставляет за собой право в случае необходимости внести изменения. Организационный период с 1.09. по 10.10.

2.5. Занятия в общегосударственные праздники не проводятся.

2.6. В дни осенних, зимних и весенних каникул клубные формирования продолжают свою работу.

2.7. В случае болезни или отсутствии ребенка на занятиях предоставляется справка. В случае систематического пропуска занятий участник исключается из коллектива и на занятия не допускается.

2.8. Иные неординарные жизненные ситуации (семейные обстоятельства, длительная болезнь и т.д.) связанные с пропуском занятий участников, рассматриваются администрацией Центра в индивидуальном порядке.

III. Положения о здоровье участников клубных формирований.

3.1. Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родители или законный представитель подтверждает, что участник клубного формирования не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий.

3.2. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или физической патологии у ребенка от руководителя коллектива, всю ответственность за его состояние или приступах болезни на занятиях несут родители или законные представители.

3.3.За жизнь и здоровье ребенка вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах, раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие детей лица.

3.4. Участники клубного формирования с ограниченными возможностями должны посещать занятия в сопровождении ответственного лица, которое в случае необходимости сможет оказать первую помощь. Представитель сопровождает участника до помещения для занятий и находится в фойе.

IV. Порядок посещения занятий в клубных формированиях.

4.1. Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием.

4.2. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятия за 15-20 минут до начала занятий. В случае систематических опозданий на групповые занятия руководитель имеет право не допускать учащегося к занятиям.

4.3. Участники должны заранее ставить в известность руководителя о причине отсутствия на занятиях или о намерении прекратить занятия. В случае плохого самочувствия участника, с симптомами заболевания руководитель коллектива в праве не допустить участника к занятию. Строго запрещается посещать занятия во время инфекционных болезней, представляющих опасность для других.

4.4. Участники должны соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять задания руководителя клубного формирования.

4.5. Родители допускаются на занятия только по приглашению руководителя, кроме «открытых» занятий.

4.6. Руководитель оставляет за собой право отчислять учащихся в связи с нарушением настоящих правил, внутреннего распорядка Учреждения и отклонениями в поведении ребенка.

4.7. В течение года в Учреждении проводятся плановые мероприятия: праздники, фестивали, конкурсы, творческие и академические вечера, отчетные концерты и спектакли и т. д. Участие в данных мероприятиях также являются частью творческого процесса и обязательны для участников клубного формирования.

4.8. Участие детей в мероприятиях Учреждения (генеральные репетиции, концерты, конкурсы, праздники и т.д.) являются частью творческого процесса и обязательны для участников клубного формирования.

4.9. В течение творческого процесса допускаются по усмотрению руководителя клубного формирования сводные занятия для участников платных и бесплатных кружков.

4.10. Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь и другие, необходимые для занятий принадлежности приобретают родители.

4.11.Участники обязаны бережно относиться к имуществу Учреждения, учебным пособиям, музыкальным инструментам, костюмам и т.д. В случае порчи учащимися имущества Учреждения родители обязаны возместить нанесенный ущерб.

4.12. Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, холлах, классах и туалетных комнатах.

4.13. Администрация Учреждения не несет ответственность:

— за вещи, не сданные в гардероб,

— за личные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалках.

4.14. Участники обязаны:

— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

— строго соблюдать условия приема на основании заявления;

— систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все задания руководителей объединений .

4.15. Руководители клубных формирований обязаны:

— Проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия в соответствии с утвержденными планами Учреждения и индивидуальными планами.

— Проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием.

— При подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия и репетиции в дни и часы, согласованные с администрацией.

— Отчислять участников коллективов и кружков за грубые нарушения дисциплины и нарушение настоящих правил.

V. Организация деятельности клубного формирования.

5.1. Клубное формирование создается , реорганизуется и ликвидируется по решению директора учреждения . Коллективу предоставляется помещение для проведения занятий, он обеспечивается необходимой материально-технической базой.

5.2. Клубные формирования могут осуществлять свою деятельность за счёт средств бюджетного финансирования и внебюджетных средств, полученных от собственной деятельности, оказания платных услуг, средств участников коллективов, в том числе членских взносов, целевых поступлений от физических и юридических лиц, средств выделенных на цели развития коллектива, а также добровольных пожертвований.

5.3. Занятия в коллективах проводятся систематически согласно утверждённому расписанию занятий (учебный ч ас – 4 5 минут). В расписание занятий могу т вноситься коррективы по мере необходимости.

5.4. По согласованию с директором учреждения клубные формирования могут оказывать платные услуги : представления , концертные программы, выставки и т.п. Сборы от реализации платных услуг могут использоваться на развитие коллективов (приобретение костюмов, реквизита, методических пособий, а также на поощрение участников и руководителя клубного формирования).

5.5. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные формирования художественной направленности могут быть представлены к званию «народный», «образцовый» коллектив.

5.6 . За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и воспитательную работу участники клубных формирований могу т быть представлены к различным видам поощрений: грамоты, почетные знаки, другие отличия – на основании соответствующих документов органов власти.

VI. Руководство деятельности клубного формирования.

6. По руководству клубных формирований и контролю за их деятельностью.

6.1. Общее руководство клубными формированиями осуществляет заместитель директора учреждения. Для обеспечения деятельности клубных формирований руководитель (заместитель директора) учреждения создает необходимые условия, утверждает программы, планы работ, расписание занятий.

6.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель коллектива.

6.3. Руководитель клубного формирования принимается на работу или освобождается от нее в порядке, установленным действующим законодательством

6.4. Руководитель клубного формирования несёт персональную ответственность за организацию творческой работы, программу , содержание деятельности коллектива, его развитие.

6.5. Руководитель клубного формирования:

— проводит набор участников в клубное формирование и формирует группы по степени подготовки; — формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и постановочные возможности коллектива;

— направляет творческую деятельность клубного формирования на создание художественно полноценных концертных программ , произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и т.п.

— готовит выступления клубного формирования, обеспечивает его активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых мероприятиях;

— осуществляет творческие контакты с другими любительскими и профессиональными коллективами;

— организует творческий показ работ клубного формирования за отчётный период (отчётные концерты, выставки и т. д .);

— ведёт в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу;

-разрабатывает программу клубного формирования (в зависимости от направлений деятельности), которая представляется художественному руководителю учреждения;

— составляет годовой план организационно-творческой работы, который представляется художественному руководителю Учреждения;

— ведёт журнал учета работы клубного формирования;

— представляет художественному руководителю годовой отчёт о деятельности клубного формирования;

— представляет художественному руководителю аналитическую справку (сравнительный анализ развития клубного формирования за год);

— составляет другую документацию в соответствии с Положением о коллективе;

— постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

6.6. Численность, наполняемость и примерные минимальные нормативы деятельности клубного формирования определяются и утверждаются художественным руководителем учреждения по формам согласно приложениям 2 для клубного формирования, финансируемого из бюджета учреждения.

VII. Оплата труда руководителей клубных формирований.

7.1. Должностные оклады руководителей клубных формирований устанавливаются в соответствии с системой оплаты труда, установленной органами местного самоуправления

7.2. В рабочее время руководителя клубного формирования (при норме 40 часов -рабочая неделя) засчитывается время, необходимое для выполнения всех видов работ, направленных на реализацию творческих планов клубного формирования (проведение групповых и индивидуальных репетиций, специальных занятий, работа с концертмейстером, работа по подбору репертуара, аранжировке, переписке и копированию нот, подбору, записи и монтажу фонограмм, подготовка и проведение фольклорных экспедиций с последующей расшифровкой экспедиционных записей, работа с художниками по костюмам и по оформлению спектаклей и концертных программ, решение организационных вопросов и др.), которые осуществляются как непосредственно в базовом учреждении, так и вне места его нахождения.

7 .3 . Должностные оклады руководителям кружков устанавливаются за 3 ч аса кружковой работы в день, аккомпаниаторам – за 4 ч аса работы в день. Для указанных работников устанавливается помесячный суммированный учёт рабочего времени. В тех случаях, когда руководители кружка и аккомпаниаторы не могут быть полностью загружены работой, оплата их труда производится за установленный объем работы по часовым ставкам .

7.4. Расчет почасовой оплаты производится путем деления месячного должностного оклада руководителя кружка на 76,2 (среднемесячное количество рабочих дней — 25,4, умноженное на 3 часа); аккомпаниаторам — на 101,6 (среднемесячное количество рабочих дней — 25,4, умноженное на 4 часа).

Приложение 1

к Положению о работе клубных формирований в ГБУК «Культурно-информационный центр»

Порядок приема в клубные формирования на платной основе.

I. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Культурно-информационный центр».

1.2. Клубные формирования, действующие на платной основе, также как и другие платные услуги, населению, создаются на базе Учреждения на договорной основе с их участниками.

II. Порядок приема и оплата.

2.1. Участники (старше 18 лет) зачисляются в клубные формирования Учреждения после ознакомления с настоящими Правилами, на основании заявления о приеме, после подписания договора. Участники (до 18 лет) зачисляются в клубные формирования после ознакомления родителя или законного представителя с настоящими Правилами, на основании заявления родителя или законного представителя о приеме, после ознакомления с договором Публичной оферты, размещенного на официальном сайте Учреждения.

2.2 Число участников, клубного формирования действующего на платной основе должно иметь не менее 15 человек. Для клубных формирований с индивидуальными занятиями 7-9 человек.

2.3. Список участников клубного формирования утверждается руководителем данного коллектива.

2.4. При поступлении в клубное формирование участник проходит собеседование.

2.5. Занятия в клубных формированиях проводятся согласно расписанию работы .

2.6. Оплата за занятия в клубных формированиях на платной основе производится ежемесячно. До 25 числа текущего месяца производится оплата за следующий месяц. С 1-го числа следующего месяца участники клубных формирований допускаются к занятиям только по предъявлению документа об оплате.

2.7. Сбор оплаты производится строго через кассу Учреждения по бланкам строгой отчетности или через банк. Денежные средства учитываются как поступления от приносящей доход деятельности и поступают на расчётный счет Учреждения.

Родителям выдается документ (абонемент) об оплате, который сохраняется на протяжении всего периода занятий.

2.8. Занятия в общегосударственные праздники не проводятся.

2.9. При взыскании платы за участие в платных клубных формированиях предоставление льгот рассматривается в индивидуальном порядке руководством Учреждения, в соответствии с действующим законодательством.

2.10. В случае болезни или отсутствии ребенка на занятиях (более половины занятий) предоставляется справка. В этом случае оплата за пропущенные занятия не взимается. В случае отсутствия документа, подтверждающего болезнь ребенка, перерасчет оплаты не производится. Оплата производится полностью за место, которое сохраняется за ребенком.

2.11. В случае отмены занятий по причине болезни руководителя клубного формирования, руководителем назначается дополнительное занятие.

2.12. Иные неординарные жизненные ситуации (семейные обстоятельства, временные финансовые сложности, длительная болезнь и т.д.) связанные с оплатой занятий участников, рассматриваются администрацией Учреждения в индивидуальном порядке.

2.14. В случае прекращения посещения занятий участником по независящим от Учреждения причинам, деньги, уплаченные за занятия, не возвращаются.

III. Положения о здоровье участников клубных формирований.

3.1. Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родитель или законный представитель подтверждает, что участник клубного формирования не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий.

3.2. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или физической патологии у ребенка от руководителя клубного формирования, всю ответственность за его состояние или приступах болезни на занятиях несут родители или законные представители.

3.3. За жизнь и здоровье ребенка вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах, раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие детей лица.

3.4. Участники клубного формирования с ограниченными возможностями должны посещать занятия в сопровождении ответственного лица, которое в случае необходимости сможет оказать первую помощь. Представитель сопровождает участника до помещения для занятий и находится в фойе.

IV. Порядок посещения занятий.

4.1. Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием.

4.2. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятия за 15-20 минут до начала занятий.

4.3. Участники обязаны заранее ставить в известность руководителя о причине отсутствия на занятиях или о намерении прекратить занятия. В случае плохого самочувствия участника, с симптомами заболевания руководитель клубного формирования в праве не допустить участника к занятию. Строго запрещается посещать занятия во время инфекционных болезней, представляющих опасность для других.

4.4. Участники обязаны соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять задания руководителя клубного формирования.

4.5. Родители допускаются на занятия только по приглашению руководителя, кроме «открытых» занятий.

4.6. Руководитель оставляет за собой право отчислять учащихся в связи с нарушением правил оплаты, внутреннего распорядка и отклонениями в поведении ребенка.

4.7. В течение года в Учреждении проводятся плановые мероприятия: праздники, фестивали, конкурсы, творческие и академические вечера, отчетные концерты и спектакли и т. д. Участие в данных мероприятиях также являются частью творческого процесса и обязательны для участников клубного формирования.

4.8. Участие детей в мероприятиях Учреждения (генеральные репетиции, концерты, конкурсы, праздники и т.д.) являются частью творческого процесса и обязательны для участников клубного формирования.

4.9. Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь и другие, необходимые для занятий принадлежности, приобретаются участниками самостоятельно.

4.10. Участники обязаны бережно относиться к имуществу Учреждения, учебным пособиям, музыкальным инструментам и т.д. В случае порчи имущества участники обязаны возместить нанесенный ущерб.

4.11. Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, фойе, классах и туалетных комнатах.

4.12. Администрация не несет ответственность:

— за вещи, не сданные в гардероб,

— за личные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалках.

4.13. Участники обязаны:

— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

— оплачивать платные услуги в утвержденном порядке и в установленные сроки;

— систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все задания руководителей клубных формирований.

4.14. Руководители клубных формирований обязаны:

— Проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия в соответствии с утвержденными планами и индивидуальными планами.

— Проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием.

— При подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия и репетиции в дни и часы, согласованные с администрацией.

— Следить за правильностью и своевременностью оплаты за занятия .

— Разрабатывать программу клубного формирования (в зависимости от направлений деятельности), которая представляется художественному руководителю Учреждения;

— Составлять годовой план организационно-творческой работы, который представляется художественному руководителю Учреждения;

— Вести журнал учета работы клубного формирования;

— Представлять художественному руководителю годовой отчёт о деятельности клубного формирования;

— Представлять художественному руководителю аналитическую справку (сравнительный анализ развития клубного формирования за год);

— Отчислять участников клубных формирований за грубые нарушения дисциплины и нарушение условий и сроков оплаты за занятия.

V. Руководство деятельности клубного формирования.

5. Руководство клубными формированиями и контроль за их деятельностью.

5.1. Общее руководство клубными формированиями осуществляет заместитель директора Учреждения. Для обеспечения деятельности клубным формированием руководитель (заместитель директора) Учреждения создает необходимые условия, утверждает программы, планы работ, расписание занятий.

5.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель коллектива.

5.3. Руководитель клубного формирования принимается на работу или освобождается от нее в порядке, установленным действующим законодательством.

5.4. Руководитель клубного формирования несёт персональную ответственность за организацию творческой работы, программу, содержание деятельности коллектива, его развитие.

В наше время Елена Ваенга — один из редчайших артистов, которому действительно веришь, как близкому человеку. И многих слушателей в огромной степени подкупают ее простота и нежелание бороться за популярность и рейтинги; в ее случае не это первостепенно. И за долгие годы кочевой гастрольной жизни Е.Ваенги и ее коллектива, когда большую часть времени проводишь в дороге, наблюдая из окна поезда за тусклым светом в русских домах, которые рассыпаны намного дальше от Москвы или Санкт-Петербурга, понимаешь, что всем этим людям не важны понятия «топ» или «рейтинг». Они ищут искренность и утешение в музыке.

В наше время Елена Ваенга — один из редчайших артистов, которому действительно веришь, как близкому человеку. И многих слушателей в огромной степени подкупают ее простота и нежелание бороться за популярность и рейтинги; в ее случае не это первостепенно. И за долгие годы кочевой гастрольной жизни Е.Ваенги и ее коллектива, когда большую часть времени проводишь в дороге, наблюдая из окна поезда за тусклым светом в русских домах, которые рассыпаны намного дальше от Москвы или Санкт-Петербурга, понимаешь, что всем этим людям не важны понятия «топ» или «рейтинг». Они ищут искренность и утешение в музыке.

Основан в 2015 году. Клуб объединил активных членов ветеранских организаций предприятий «Атлантика» и «Югрефтрансфлот». За короткий период времени клуб стал подлинным центром общения людей преклонного возраста.

Основан в 2015 году. Клуб объединил активных членов ветеранских организаций предприятий «Атлантика» и «Югрефтрансфлот». За короткий период времени клуб стал подлинным центром общения людей преклонного возраста. Клуб любителей кино «Синема» начал свою работу в 2016г. на базе библиотеки КИЦ.

Клуб любителей кино «Синема» начал свою работу в 2016г. на базе библиотеки КИЦ. Творческая аудио лаборатория начала свою работу в 2014 году и объединила не только профессионалов, но и всех желающих научиться записывать аудио ролики, аранжировки. Руководит ею звукооператор Андрей Якимов.

Творческая аудио лаборатория начала свою работу в 2014 году и объединила не только профессионалов, но и всех желающих научиться записывать аудио ролики, аранжировки. Руководит ею звукооператор Андрей Якимов. Клуб» Красота своими руками» создан для людей творческих, умеющих вязать, вышивать, владеющих техникой росписи по стеклу, декупажа, валяния, бумагопластики, скрапбукинга, флористики и желающих всему этому научиться!

Клуб» Красота своими руками» создан для людей творческих, умеющих вязать, вышивать, владеющих техникой росписи по стеклу, декупажа, валяния, бумагопластики, скрапбукинга, флористики и желающих всему этому научиться! В 2012 году в Культурно-информационном центре был создан клуб любителей живописи «Колорит», который объединил увлеченных и влюбленных в изобразительное искусство людей. Руководит им Александр Александрович Попов.

В 2012 году в Культурно-информационном центре был создан клуб любителей живописи «Колорит», который объединил увлеченных и влюбленных в изобразительное искусство людей. Руководит им Александр Александрович Попов. Клуб любителей книги создан в декабре 2013 года по инициативе библиотечных работников Центра для людей, увлеченных литературой.

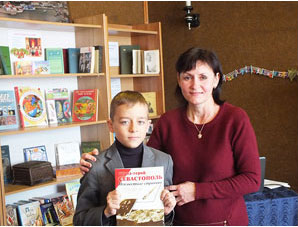

Клуб любителей книги создан в декабре 2013 года по инициативе библиотечных работников Центра для людей, увлеченных литературой. Любительское объединение «Активисты музейного дела» создан в ноябре 2013 года с целью активизации интереса учащейся молодежи Севастополя к истории своей страны и города, для всестороннего развития личности ребенка, его жизненного самоопределения посредством историко-краеведческой деятельности.

Любительское объединение «Активисты музейного дела» создан в ноябре 2013 года с целью активизации интереса учащейся молодежи Севастополя к истории своей страны и города, для всестороннего развития личности ребенка, его жизненного самоопределения посредством историко-краеведческой деятельности. Народный театр Культурно-информационного Центра был создан в 2011 году Эньяковой Ларисой Арнольдовной. С 2015 года им руководит Курлыкова Юлия Александровна. В состав коллектива вошли любители театрального искусства и участники творческих коллективов Центра.

Народный театр Культурно-информационного Центра был создан в 2011 году Эньяковой Ларисой Арнольдовной. С 2015 года им руководит Курлыкова Юлия Александровна. В состав коллектива вошли любители театрального искусства и участники творческих коллективов Центра. В 2012 году возникла идея объединения в Культурно- информационном центре активных, талантливых, креативных представителей разных творческих направлений: актеров, музыкантов, художников, скульпторов, дизайнеров. Так родилась общественная организация «Лаборатория творческих проектов « ART – ФОРМАТ». Руководитель — Ольга Панкратова, заслуженная артистка России.

В 2012 году возникла идея объединения в Культурно- информационном центре активных, талантливых, креативных представителей разных творческих направлений: актеров, музыкантов, художников, скульпторов, дизайнеров. Так родилась общественная организация «Лаборатория творческих проектов « ART – ФОРМАТ». Руководитель — Ольга Панкратова, заслуженная артистка России. Главная цель студии – развитие творческого потенциала ребенка. В игровой форме ребёнок научится держаться уверенно и раскрепощённо. Мы поможем ему развить память, речевые навыки, образное мышление.

Главная цель студии – развитие творческого потенциала ребенка. В игровой форме ребёнок научится держаться уверенно и раскрепощённо. Мы поможем ему развить память, речевые навыки, образное мышление. В нашей студии в основе обучения — классический танец, как фундамент танцевального мастерства. Методика классического танца направлена на формирование красивой фигуры, правильной осанки, укрепляет позвоночник, сочетает упражнения на гибкость, пластичность и силу мышц. Кроме того, мы стараемся раскрыть творческие способности ребенка, приучаем к дисциплине. На протяжении всего обучения большое внимание уделяется эстетическому воспитанию, знакомству с классической музыкой, правилам поведения в балетном зале и на сцене.

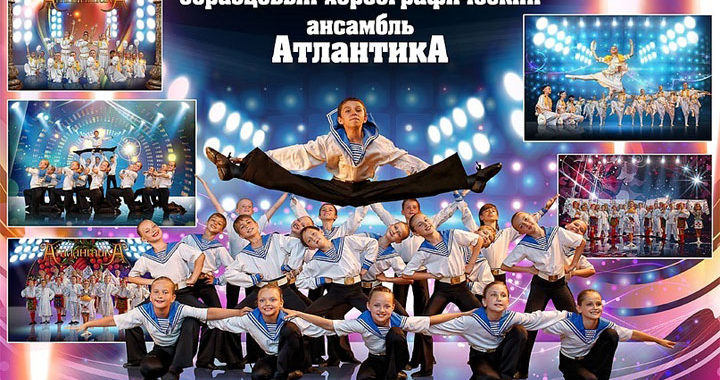

В нашей студии в основе обучения — классический танец, как фундамент танцевального мастерства. Методика классического танца направлена на формирование красивой фигуры, правильной осанки, укрепляет позвоночник, сочетает упражнения на гибкость, пластичность и силу мышц. Кроме того, мы стараемся раскрыть творческие способности ребенка, приучаем к дисциплине. На протяжении всего обучения большое внимание уделяется эстетическому воспитанию, знакомству с классической музыкой, правилам поведения в балетном зале и на сцене. Организована в 1995 году Татьяной Михайловной Турик, а уже в 1996 году ансамблю было присвоено звание «образцовый». Коллектив выступает в жанре эстрадной песни. Большое внимание уделяется работе над дикцией и сценическим мастерством.

Организована в 1995 году Татьяной Михайловной Турик, а уже в 1996 году ансамблю было присвоено звание «образцовый». Коллектив выступает в жанре эстрадной песни. Большое внимание уделяется работе над дикцией и сценическим мастерством. Образцовый ансамбль бального танца «Мириданс» – молодой и амбициозный коллектив, созданный в 2013 году на базе Культурно-информационного Центра.

Образцовый ансамбль бального танца «Мириданс» – молодой и амбициозный коллектив, созданный в 2013 году на базе Культурно-информационного Центра. Создан в начале 2013 года по инициативе ударника группы – Королёва Ильи Сергеевича.

Создан в начале 2013 года по инициативе ударника группы – Королёва Ильи Сергеевича. В 2004 году, Fusion Orchestra собрались вместе, чтобы подготовить программу, которая реализует свои собственные музыкальные идеи и успешно представить ее на джазовых фестивалях. В дальнейшем, исходя из этой программы были опубликованы CD Octagon and Apocrypha («твердость и мужественность ритма в сочетании с нежностью и чувственностью звучания клавиш. В этой музыке мы можем проследить некоторую философию, ясность, баланс между крайними точками творческих возможностей … “CDBaby.com).

В 2004 году, Fusion Orchestra собрались вместе, чтобы подготовить программу, которая реализует свои собственные музыкальные идеи и успешно представить ее на джазовых фестивалях. В дальнейшем, исходя из этой программы были опубликованы CD Octagon and Apocrypha («твердость и мужественность ритма в сочетании с нежностью и чувственностью звучания клавиш. В этой музыке мы можем проследить некоторую философию, ясность, баланс между крайними точками творческих возможностей … “CDBaby.com). Создатель и бессменый руководитель успешного творческого проекта — заслуженная артистка России Ольга Панкратова. Участница шоу “Голос Страны” совместно с музыкальным коллективом «Проект 0692» исполняет авторские песни о любви, счастье и нашем героическом городе, а также мировые хиты.

Создатель и бессменый руководитель успешного творческого проекта — заслуженная артистка России Ольга Панкратова. Участница шоу “Голос Страны” совместно с музыкальным коллективом «Проект 0692» исполняет авторские песни о любви, счастье и нашем героическом городе, а также мировые хиты.

Вячеслав Музыченко

Вячеслав Музыченко Мария Мандзий

Мария Мандзий  Дмитрий Морозов

Дмитрий Морозов Татьяна Матар

Татьяна Матар Год рождения -2007 . В августе 2009 года театру было присвоено звание «Народный».

Год рождения -2007 . В августе 2009 года театру было присвоено звание «Народный». В преддверии Нового года 2016 года Культурно-информационный центр подготовил творческий подарок для детей и их родителей! Впервые в Севастополе стартует уникальный театральный проект «Театр на подушках» — это сказки для самых маленьких!

В преддверии Нового года 2016 года Культурно-информационный центр подготовил творческий подарок для детей и их родителей! Впервые в Севастополе стартует уникальный театральный проект «Театр на подушках» — это сказки для самых маленьких! Был создан в 1991 году профессиональными хореографами Кравченко Сергеем Александровичем и Кравченко Галиной Аскольдовной. Зрителям запомнились яркие постановки этого коллектива: «Приключения барона Мюнхгаузена», «Как казаки рыбаками стали» , «Элли в волшебной стране», «Данилка в подземелье страшных сказок» и «Маша и Витя в стране диких гитар». В 1996 году театр танца получил звание «образцовый».

Был создан в 1991 году профессиональными хореографами Кравченко Сергеем Александровичем и Кравченко Галиной Аскольдовной. Зрителям запомнились яркие постановки этого коллектива: «Приключения барона Мюнхгаузена», «Как казаки рыбаками стали» , «Элли в волшебной стране», «Данилка в подземелье страшных сказок» и «Маша и Витя в стране диких гитар». В 1996 году театр танца получил звание «образцовый». Шоу-группу «Златовир» смело можно назвать хедлайнером Севастопольских концертных площадок , а так же желанным гостем концертных и активным участником праздничных концертных программ в Ялте, Симферополе, Красноперекопске, .Ливадии,.Евпатории, Инкермане, Балаклаве и многих других городах Крыма.

Шоу-группу «Златовир» смело можно назвать хедлайнером Севастопольских концертных площадок , а так же желанным гостем концертных и активным участником праздничных концертных программ в Ялте, Симферополе, Красноперекопске, .Ливадии,.Евпатории, Инкермане, Балаклаве и многих других городах Крыма. Основное творческое направление коллектива – фолк – рок и арт-фолк. Коллектив ансамбля легко сочетает народное пение с современными музыкальными направлениями. Участники коллектива имеют огромный опыт выступлений на различных фольклорных конкурсах и фестивалях в России, Украине, Бельгии, Польше. Лирические мелодии, вокал и интересные аранжировки – все это делает ансамбль, пожалуй, лучшим фолк проектом в Севастополе.

Основное творческое направление коллектива – фолк – рок и арт-фолк. Коллектив ансамбля легко сочетает народное пение с современными музыкальными направлениями. Участники коллектива имеют огромный опыт выступлений на различных фольклорных конкурсах и фестивалях в России, Украине, Бельгии, Польше. Лирические мелодии, вокал и интересные аранжировки – все это делает ансамбль, пожалуй, лучшим фолк проектом в Севастополе. Был создан в 2005 году из молодых профессиональных вокалисток, а в 2006 году за активную концертную деятельность и высокое сценическое мастерство коллектив был удостоен почетного звания «народный».

Был создан в 2005 году из молодых профессиональных вокалисток, а в 2006 году за активную концертную деятельность и высокое сценическое мастерство коллектив был удостоен почетного звания «народный». Был создан в 1989 году. В 2000 году ансамблю было присвоено почетное звание «народный». Сегодня «Играй, гармонь!» – это яркий самобытный коллектив, в его состав входит группа гармонистов-любителей и вокальная группа. В репертуаре коллектива есть народные песни, инструментальные вариации и наигрыши, частушки, популярные песни.

Был создан в 1989 году. В 2000 году ансамблю было присвоено почетное звание «народный». Сегодня «Играй, гармонь!» – это яркий самобытный коллектив, в его состав входит группа гармонистов-любителей и вокальная группа. В репертуаре коллектива есть народные песни, инструментальные вариации и наигрыши, частушки, популярные песни. Был создан в 1987 году по инициативе ветеранов Гагаринского района г.Севастополя. За активную концертную деятельность, творческие достижения, высокое исполнительское мастерство в 1992 году хору было присвоено почетное звание «народный»

Был создан в 1987 году по инициативе ветеранов Гагаринского района г.Севастополя. За активную концертную деятельность, творческие достижения, высокое исполнительское мастерство в 1992 году хору было присвоено почетное звание «народный» Был создан в 1996 году. В репертуар коллектива входят народные, календарно-обрядовые (колядки, веснянки, купальские) песни, игровые и лирические песни. Народный фольклорный ансамбль ведет активную концертную деятельность, является постоянным участником всех значимых городских мероприятий.

Был создан в 1996 году. В репертуар коллектива входят народные, календарно-обрядовые (колядки, веснянки, купальские) песни, игровые и лирические песни. Народный фольклорный ансамбль ведет активную концертную деятельность, является постоянным участником всех значимых городских мероприятий. Народный театр песни создан 9 мая 1992г. Начинал свою деятельность в гостиничном комплексе Ялта “Интурист”, принимая гостей из разных стран мира.

Народный театр песни создан 9 мая 1992г. Начинал свою деятельность в гостиничном комплексе Ялта “Интурист”, принимая гостей из разных стран мира. В июне 2014 года Культурно-информационный Центр сделал большой подарок всем севастопольцам: по инициативе заслуженного работника культуры Украины Людмилы Королёвой и при поддержке генерального директора Татьяны Зениной в большую творческую семью Центра влился новый коллектив – русский народный оркестр . 11 и 13 июля 2014 года состоялись первые выступления оркестра, посвящённые Дню рыбака. Это стало знаковым событием в городе, которое и явилось датой рождения нового творческого коллектива.

В июне 2014 года Культурно-информационный Центр сделал большой подарок всем севастопольцам: по инициативе заслуженного работника культуры Украины Людмилы Королёвой и при поддержке генерального директора Татьяны Зениной в большую творческую семью Центра влился новый коллектив – русский народный оркестр . 11 и 13 июля 2014 года состоялись первые выступления оркестра, посвящённые Дню рыбака. Это стало знаковым событием в городе, которое и явилось датой рождения нового творческого коллектива.